技術と思いをしなやかに受け継ぐ【寄席文字職人・橘さつき】

2月15日号

“五月待つ 花橘の香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする”

古今集の和歌にちなんだ名前で、寄席文字職人として活躍する橘さつきさん(本名、銘苅由佳さん)。2011年より師匠である橘右橘(たちばな・うきつ)さんの下で修業を重ね、2017年1月に橘流寄席文字一門として名前が許された。

それから1年がたった2018年1月。

「まだまだ勉強中の身ですが、寄席文字を知っていただく機会になれば……」

そう言ってさつきさんは、インタビューに答えてくれた。寄席文字との出会い、寄席文字との向き合い方、そして寄席文字職人としての思いとは?

「さつき」という名前から垣間見た、師弟の絆

毎年1月に、橘流寄席文字教室の合同新年会が開催される。150人近くが集まる2017年のその席で、さつきさんの名前は、正式にお披露目された。丸6年の修業を経ての、いわば免許皆伝だ。その時の喜びを尋ねると、さつきさんは頷く代わりに、落ち着いたトーンで当時の心境を説明する。

「うれしかったです。でも同時に、緊張感をもちました。寄席文字の名前は、自分の師匠の一存だけではなく、一門の総意のもと許されます。私と同じタイミングに橘吉也さんが名前を許されましたが、吉也さんの師匠(橘右之吉さん)と私の師匠が、一門のみなさんに働きかけてくださった話なども聞いていましたので、それに応えるためにしっかりやらなければと思いました」

名前は、師匠の橘右橘さんが考えてくれた。

「朝、掃除をしていたら、師匠から電話がきて、『名前だけど、さつきはどうかね?』と言われました。私も『あ、はい』と。意外とあっさりしたものでした(笑)」

たとえ伝え方は「あっさり」でも、その名前に込める思いは深い。

名前はまず、師匠の名前から一字取って考えるのが通例だ。しかし“橘”(きつ)をそのまま入れると発音しにくい。そこで語感が良いように“きつ”を“つき”と逆にした。共通の音なら通じるだろうということだ。そこで「さつき」の名があがった。

「“橘”と“さつき”どちらの言葉も入る和歌が、師匠の頭にあったようです。そして、私自身五月(さつき)生まれだということも」

そう教えてくれたあと、「私が想像する以上に、師匠は色々考えてくれたんだろうな」と独り言のようにつぶやき、さつきさんは笑みをこぼした。

寄席文字との出会い、“色紙の師匠”との再会

「寄席文字って何?」

そんな方も、長寿番組「笑点」のオープニングの題字と言われれば、ピンとくるのではないだろうか。

寄席文字は、落語会のめくりや、寄席の看板で目にする書体を指す。江戸時代末期より続く「ビラ字」をベースに、橘右近がより明解な形に体系立て、昭和40年、右近が家元となり、「橘流」として伝わるようになった。現在、一門18名がその技、思いを継承している。

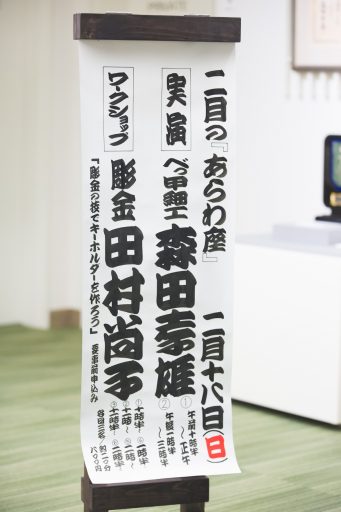

上野鈴本演芸場入口の番組案内。さつきさんの師・右橘さん筆(撮影:橘さつき)

入口頭上も寄席文字で華やかに観客を出迎える(撮影:橘さつき)

さつきさんは、寄席文字に興味をもつより先に、落語を好きになったという。2007年、SAKEROCK(星野源が率いたインストバンド。2016年解散)ファンの友人の誘いで、同バンドが出演するイベントに足を運んだところ、落語家・春風亭昇太さんも落語一席とトロンボーンの演奏で出演していた。

「そこで一席ですが、初めて生の落語を聞きました。『力士の春』という創作落語です。落語って、登場する人も描かれる世界も、とてもおおらかなんですよね。社会人になりたてで、色々思うところのあった私の心に、フィットした。落語に、気持ちを救われたと感じました」

それ以来、自ら落語会に足を運ぶようになったさつきさん。ある年は、落語芸術協会が主催するファン感謝祭「芸協らくごまつり」にも参加した。そこで足を踏み入れたのが、寄席文字の体験教室だった。幼い頃から書道をならっていたこともあり、書くことなら、楽しめる気がしたという。

「でも体験教室はとても混んでいたんです。その時は、線を一本引かせてもらう程度で終わりました。イベントの最後に、指導をされていた師匠が、お手本で書いた色紙を希望者にプレゼントしてくれたんです。私はその一枚を、記念にいただいて帰りました」

東京の下町・荒川区は、江戸時代より続く伝統工芸の職人が、今も多く活躍していることで知られている。同区は歴史ある技術を継承するべく、若手の育成に力を入れ、2009年度より『荒川の匠育成事業』を続けている。さつきさんがその事業を知ったのは、「芸協らくごまつり」から2年後のことだった。

「寄席文字、勘亭流、江戸文字職人の見習いを募集していたんです。指導者の名前は本名で書かれていて、すぐには気づかなかったのですが、ふと体験教室でいただいた色紙を思い出したんです。『右橘ってハンコがある!同じ師匠だ!』と、ハッとしました」

気が重かった最初の一年

“色紙の師匠”との縁を感じ、さつきさんは寄席文字の世界に飛び込んだ。

好きで始めたこととはいえ、来る日も来る日も師匠の元へ通った最初の一年は体力的に、それ以上に精神的に、きつかったことを苦笑いで明かす。

「寄席文字に対して真っすぐな師匠です。その強い思いがストレートに表されるので、ピリピリした空気を感じながら1対1で稽古をする日も少なくありませんでした」

「後継者をとりはじめ間もなかったこともあり、自分が当たり前にできたことを、私ができない理由がわからない。そのもどかしさや苛立ちが、あったのだと思います。私も『なぜダメなのだろう』『どうしたらいいのだろう』と……。追い詰められるような、気が重い毎日でした。

今になってわかるのは、やっぱり師匠はセンスが良いんです。見極めが早いし、吸収も早かったはずです。自分とは違うなと思います。ただ当時の師匠に言わせてみれば、そうではなく、思いが足りないだけだ、怠慢だ、ということでした。きっと両方が要因していたのだろうと思います」

寄席文字は、そう簡単には放さない

そのような時期を、さつきさんはどうやって乗り越えたのだろうか。答えは「意地」だとさつきさんは言う。何に対する「意地」なのか。入門前まで時間をさかのぼり、聞かせてもらった。

さつきさんは静岡県熱海市の出身。高校卒業後は、上京して実践女子大学に入学し、美術史を学んだ。出会った美術史が楽しく大学院へ進み、修了後は少しでも好きな世界と関わりのある仕事に就きたいと、美術展等のグッズ製作も行う印刷会社に就職した。

直接的ではなくとも、アート業界とつながる会社に就職したのだ。さつきさんのキャリアには憧れを抱いてしまう。しかし、さつきさんは大学院修了前後と新社会人の頃を「納得のいかない、悶々としていた時期」と記憶する。

「美術史の中でも、中国絵画史のゼミに入っていました。中国絵画史が本当に好きだったんです。でも研究もその後についても、イメージ通りにいきませんでした。両親のおかげで大学院まで行って勉強させてもらいながら、自分は何ひとつ成し遂げられなかった。『どうしようもないな、自分』と、ものすごく落ち込みました」

だから、いつか“これ”というものに出会ったら、本気でチャレンジすると決めていた。寄席文字との出会いは、さつきさんが抱えていたある種のコンプレックスを乗り越えるチャンスとなった。

「ここでまた逃げたら、今度こそ立ち直れないくらい落ち込む。だから寄席文字からは逃げない。そう簡単には放さないって決めていました。意地ですね」

取材場所は南千住にある荒川ふるさと文化館一角の「あらかわ伝統工芸ギャラリー」

ここは、2017年5月にオープンした荒川区の職人たち(荒川区伝統工芸技術保存会)の作品を展示しているギャラリー。匠育成事業は、こちらの文化館と保存会が中心となった事業で、さつきさんにとっていわばスタートの場所である。

ギャラリースペースの中央には、大きな木製のテーブル。さつきさんは、そこに縦長の上質紙をさっと広げ、寄席文字書きを実演してくれた。

右手に持つ筆は、穂首の短い日本画の隈取筆。台東区にある田中金華堂では、寄席文字専用に作られた筆をとりそろえている。一般的な書道では、軸を立てて筆を構えるが、寄席文字では、鉛筆を持つように寝かせて構える。その手を紙の上にのせて、安定させる。

線は縁起の良い、右上がり。「客席が埋まるように」という願掛けもあり、余白は少なく。でも残すべき余白は潰れないように。トメ・ハネでは、筆をおき直して角度をつける。たっぷりとした丸みのある、黒々とした文字が出来上がっていった。

寄席文字では、文字の部首や組み合わせごとに、いくつかの規定がある。

さらに今なお、月に一度の一門の研究会では、テーマをきめて文字を取り上げ(例えば、「今回は“遊”の字」等と決め)、家元である橘右近の様々な資料から関係する文字をピックアップして並べてみることで、自分たちの書き方、考え方はどうかと向き合う時間を持っている。

「右近師匠の字も、時代で変わります。研究会といっても、一つの答えが出るわけではありません。右近師匠が、文字を書く中で何を目指していたのか、どういう気配りがあったのかを探ります。これからも寄席文字を伝えて、遺していくため、時代やニーズに合わせて文字を追求していた右近師匠の姿勢を大切にしています」

ディスクリプションで育んだスキル

ここで一つの、疑問が沸いた。決まったルールの中で書かれる寄席文字に、書き手の個性は表れるのだろうか。さつきさんによれば、個性はあるという。

「誰が書いたかは、字を見れば分かってきます。私の師匠・右橘の文字は安定感の中に書いた勢いのあるかっこいい印象です。右近師匠の文字は色気があると言われていたそうですが、右近師匠自身は『出そうと思って出しているんじゃねえよ』と言っていたそうです。言ってみたい(笑)」

思えばさつきさんは、学生時代に中国絵画を勉強していた。中国絵画と言えば、山水画。これもまた、素人目にはどれも似てみえるジャンル。それを楽しめたさつきさんには、学生時代から「読みとる力」「機微を味わう力」があったのかもしれない。

「ゼミでお世話になった宮崎法子先生のおかげで、中国絵画史が純粋に楽しかったんです。ディスクリプションに力を入れた授業でした。作品を前に、作中に描かれたものや、描かれた季節、タッチや画法を言葉にして読み解く。さらに描かれた時代や、作者のバックグラウンドを掘り下げる。すると漠然と見ていた作品から、思いもよらない世界が見えてくるんです」

さつきさんは「寄席文字に、直接生かされるものではありませんが、モノの見方に通じるところがある」と言った。ディスクリプションで育んだ“モノの見方”は、すでに寄席文字を見る目に生かされ始めているように感じられた。

そんなさつきさんは、ご自身の文字についてはどう感じているのだろうか。

「自分の文字を自分で判断することは難しいのですが、私の文字は『女性が書いた感じの字』と言われます。寄席や落語会で看板となる文字だからこそ、今後は鋭さや勢いもつけたいですね」

「個性とは別ですが、師匠は私の字をみて『嫌な癖ばかり似るよね』と渋い顔をします。でも私は、そのことをちょっとだけうれしく思っています。喜ばしいことではないとは言え、『次元は違っても、師匠と似ているところがあるんだ』『師匠のもとにいた私なんだ』と思えるので」

文化館で定期的に開催されるワークショップのめくりも今はさつきさんが手がける

私はどうあれ、つなぐ役目を果たしたい

現在、さつきさんは印刷会社での仕事と寄席文字の仕事、二足の草鞋で活動している。今後の目標を尋ねると、「まずは手をおろそかにしないこと」と即答。それに加え、さつきさんは名前が許されたことをきっかけに、自分の意識の変化を感じるようになったという。

「色々な流れで江戸文字と出会い、魅力を感じ、今ここにいます。寄席文字の魅力を多くの方に知ってもらいたいですし、とにかく残ってほしい。私はどうあれ、次の世代につなぐ役目を果たしたいという思いです」

そこまでの使命感を支えるのは、1995年に他界した家元・橘右近の存在だ。

橘流寄席文字の家元・橘右近。さつきさんの大師匠にあたる(『橘右近寄席文字集成』より)

「右近師匠の求心力は、すごいんです。亡くなられて20年以上たちますが、一門の師匠方のみならず、今も30年、40年来の生徒である先輩方が教室に通い、寄席文字を続け、当たり前のように右近師匠を話題にします」

「私は、右近師匠にはお会いできませんでした。ですから先輩方とは、温度差はあるかもしれません。それでも、これほど多くの方々が、今も右近師匠の背中を追っているんです。私も、右近師匠の文字だけをみて『カッコいいぜ!』と思います。一門の皆さんや先輩方が支えてきたからこその寄席文字の今ですから、その思いを大切に繋いでいきたいんです」

インタビューが終わり「右橘師匠との絆を感じました」と伝えたところ、さつきさんは「いろいろ乗り越えてきましたので」と笑った。

そのしなやかさと、例の“意地”、そして一門や関わる多くの方々の思いがある限り、寄席文字もさつきさんも未来は右上がりに違いない。そんな気持ちにさせてくれたインタビューだった。

kakite: 塚田 史香 / photo by 橋本 美花 / Edit by:PLART & Rumi Yoshizawa

橘 さつき/Satsuki Tachibana

1982年、静岡県生まれ。本名・銘苅由佳。平成22年より東京都荒川区の匠育成事業にて橘右橘のもとに入り、平成29年1月、橘流寄席文字一門の認めを得て一門となる。同師匠のもと、引き続き江戸文字全般を学ぶ。

取材フォトギャラリー