そのまま伝わらなくてもいい、曖昧な領域をかたちにする仕事【アーティスト・久保田沙耶】

5月15日号

「伝わらないこと」

これまで何回、言葉にできないことで大切な人とすれ違ってきただろう。

だけど、言葉にしたって伝わらないこともたくさんある。言葉にした瞬間、一番大事な部分が煙みたいに失われてしまうことだってある。そんなとき、私たちはアートに救いを求めてもいいのかもしれない。

駅前で待ち合わせた取材当日。

アトリエまで案内してもらう道の途中で、前を歩く久保田さんの華奢な背中が立ち止まり、道ばたの何かを拾い上げた。

「なにかに使えるかな」

彼女の掌にあったのは、透明なガラスのかけら。

キーホルダーか何かのパーツが壊れて落ちていたのだろう。

行き交う人々にずっと見過ごされてきたそれに好奇心を向ける久保田さんのルーツは幼少期にあった。

「私の実家の近くに、土器片や考古遺物のかけらがそこかしこから出てくる地域があったんです。住人たちにとっては見慣れたものなので畑の隅によく転がっていて、拾って持ち帰ったりしていました」

彼女が初めて“古いもの”をテーマにアート作品を制作したのは、大学1年生のとき。

自宅の庭に空き缶を埋め、1年かけて、あえて劣化させたという。

無題 2009 キャンバス、缶、エポキシ樹脂 canvas,can,resin

「当然のことながら、時間が経てば経つほど“古いもの”はどんどん増えていきます。それらがまるでホルマリン漬けのようにガラス越しに保存されていくのではなくて、もっと生き生きと新旧が並列するような豊かなアーカイブ方法はないものかなと、考え始めたのもこの頃でした。今思えば、土器片を博物館で眺める時間より、実際握ったり触ったりしていた時間のほうが長かったという体験が今の考えにつながっているような気がします」

Material Witness #1 2015 light box and incense-burnt tracing papers

“古いもの”への関心が、2013年の瀬戸内国際芸術祭から香川県の粟島ではじまったアートプロジェクト・漂流郵便局(ひょうりゅうゆうびんきょく)へと久保田さんを導くことになる。

「畏怖」が、漂流郵便局のきっかけに

漂流郵便局は、香川県三豊市の粟島にある旧粟島郵便局を活用し、久保田さんが手がけたアートプロジェクト。

「私が粟島(あわしま)の港に降りたときに、おびただしい数の漂流物に目を奪われました。ガラスの欠片や貝殻、なにかの動物の死体までもがごちゃごちゃの状態になって漂着していて、決して美しい光景とは言えませんでしたが、とにかく心に残りました」

そのまま島の中腹まで歩いていった久保田さんは、ひっそりと佇む、かつての粟島郵便局にたどり着いた。鍵はかかっていなかった。引き込まれるように足を踏み入れると、室内には電話交換室やカウンターなど、郵便設備がきれいな状態で残されていた。

そこは不思議な清潔感と静けさに包まれた場所だった。

「ふと郵便局の受付窓口に映りこんだ自分を見て、すこしゾクッとしたんです。海岸で見た大量の漂流物と自分が重なって、私もここへ流れ着いてしまったように感じました。まるで自分が大きな流転の中の一部でしかないように思えて、言葉にしようとすれば『畏怖』のようなものを感じました。怖いのに、安心するような、不思議な心地よさでした」

この郵便局で、かつて行きかったであろう郵便物と、粟島を行き来する膨大な漂流物、そしてここに流れつくように訪れる人とをかけ合わせて、なにかできないだろうか。

そうすれば、自分が感じた感覚を、多くの人に追体験してもらえるかもしれない。これが、漂流郵便局のはじまりだった。

では、どうして久保田さんはこの「畏怖」の感情を第三者に伝えようとしたのだろうか。

「日常生活の中でも、理由もわからないのになんとなく引っかかるものは、説明するのがなかなか難しいですよね。そんな “未分化”の領域、つまり言葉でまだ定義できていないような曖昧で繊細なものを、イメージや形に置き換えることで伝えてみようと試みることこそが、アートのひとつの魅力でもあると思います」

久保田さんの作品には、受け手にメッセージを伝える力がある。

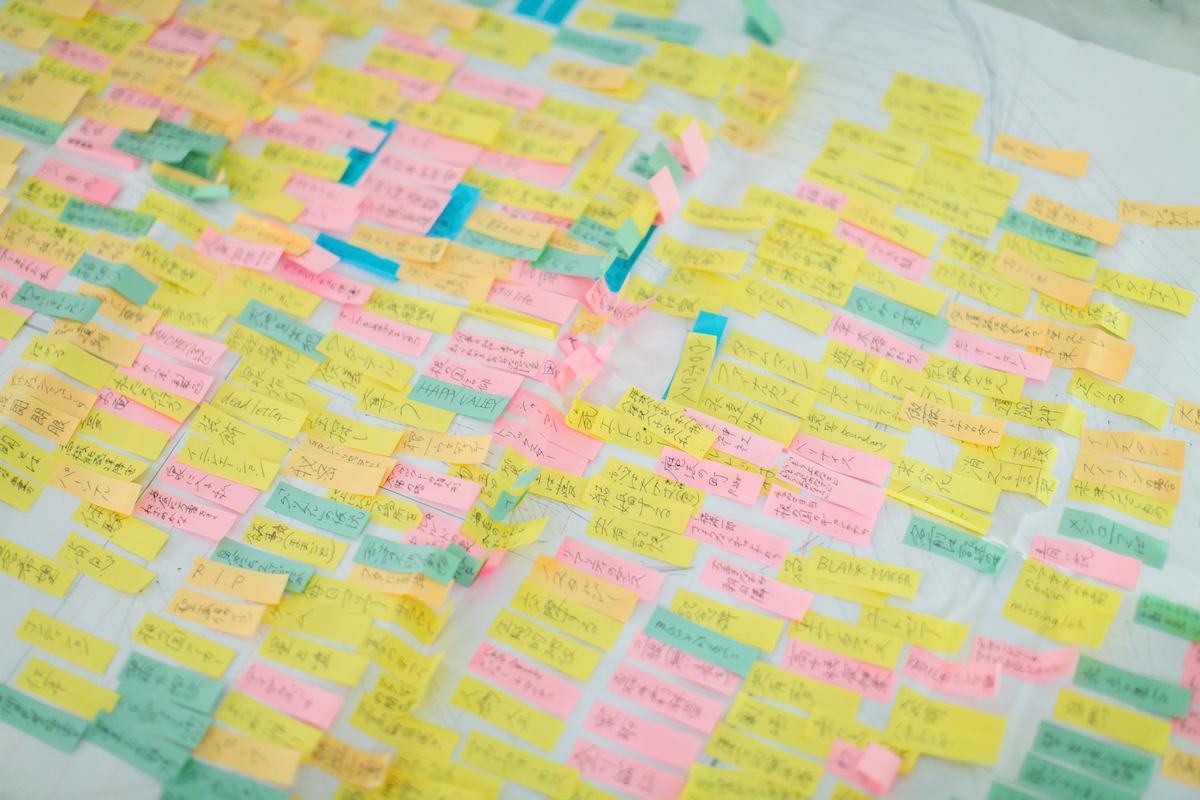

久保田さんが作品のイメージを考える時に使用する付箋。色の違いにも意味がある

漂流郵便局は、宛先のない特定の誰かに届くことがない手紙を、自由に書いて送ることができる。そして、現地に訪れた人々はそれを手に取って読むことも、もし自分宛だと局長立会いの元、確認ができれば、持ち帰ることも可能だ。

郵便局に日本各地から届く手紙は、2万通を超えた。

とりとめもない話や、誰にも言えない秘密、ラブレターなど…手紙の内容はさまざま。

手紙の書き手の、相手に届くことはないと知りながらも「伝えたい」と願う欲求と、「どんな相手や内容でも構わない」と自由を与えられたときの、創造性は想像以上だったと久保田さんはいう。

漂流郵便局は、郵便局長を務めている中田勝久氏と久保田さんとの出逢いで生まれた。

中田氏は、ここが「粟島郵便局」として機能していた時代の最後の局長を務めた人物だ。

手紙はあくまでアート作品の一部で、「分からないこと」を受け手に体感して欲しい久保田さんと、現役時代の使命感から郵便や手紙についてきちんと説明したい中田局長。

当初はぶつかることが多かったが、海を漂流するうちに角が取れていくガラスのように、2人の感情も次第にまるく柔らかくなっていった。

漂流郵便局での活動が一段落した久保田さん。古いものとアートとの関係についての理解を深めるため、今度は活動の場を一時、ロンドンに移した。

ロンドンで再発見した“古いもの”の解釈

ロンドンの修復の学校であるCity & Guilds of London Art Schoolにてリサーチレジデンスアーティストとして様々な修復方法を目の当たりにしたことは、久保田さんにとって大きな収穫だった。

この学校の領域の中のヒストリカルカービングという分野は中でも一際印象深く、歴史的な装飾物などに現代の感覚を反映させ、新たな造作を与える特殊な修復技法のことだ。

Missing Trace シリーズ 2013 SWAROVSKI GEMS™️ マーカサイト、ミクストメディア

新作の母体となる予定の縄文土器

Missing Trace シリーズ 2013 SWAROVSKI GEMS™️ マーカサイト、ミクストメディア

「かなり大袈裟に言ってしまえば、古い建築物についている彫刻像の欠けた手を修復するときに、iPhoneを持たせた造形にしてもいい、というような驚くべき分野なんです」

しかし、そのためには伝統的な彫刻への造詣が必要不可欠だという。

「ヒストリカルカービングのコースを学んでいる学生がはじめに受講するドローイングの授業に参加したのですが、V&Aという美術館で一つ彫刻を選び取り、8日間ずっと同じ彫刻を模写し続けました。続けているうちに、だんだん自分の手が『きれいな曲線』を習得しはじめると、作品そのものがどうして美しいのかがフィジカルに分かってくる。ヒストリカルカービングが許されるのは、そこからなんです」

Missing Traceシリーズ 2013 天平装飾瓦、SWAROVSKI GEMS™️マーカサイト

日本に比べ、ヨーロッパでは古い遺跡や芸術作品が日常に溶け込んで存在している。そんな環境を経験し、久保田さんは自分の作品を遺すことについて強く考えるようになったという。

「土器や石器などの考古遺物は現代に残っているので認識されていますが、それらはその時代に使われていた道具のほんの一部で、時間の経過とともに消えてしまった遺物は他にもたくさんあるはずです。これは漂流郵便局にも通じていて、『手紙』も歴史的価値のある文書と比べれば残る可能性は低い。けれども、こうやって今を生きる人々の生々しい日常の断片を残すことができれば、いつか今とは違った価値を持つような気がしてきたんです」

粟島から遠く離れたロンドンでも、漂流郵便局を取り巻く不思議な縁は続いた。

作品に対して抱いた違和感を大事にしてほしい

自分はアートをわかったようなフリをして、実は何にも感じることができていないかもしれない。アート作品と対峙したときの不安を、久保田さんに打ち明けてみた。

「私の場合は作品に『違和感』を持ってもらえれば嬉しいなと思います。道ばたで妙な石を見つけたとき、私には立ち止まって考える時間が与えられているのだと思います。その時間を使って創作活動に還元することで、石を拾う機会がなかっただれかに『この妙な感じはなんだろう』と少しでも考えてもらえたらラッキーかなと思っています」

久保田さんの作品は、アーティストとしての独創的な表現欲求だけではなく、現代を生きる私たちに、創造するための引っかかりを与えてくれる。

この春、大学院を卒業して新たにアトリエを借りた久保田さん。

きらりと微笑んだ横顔が、ほんとうに魅力的だった。

kikite & kakite : Shiori Yamakoshi / photo by Otaki Hiroyuki / EDIT by PLART

久保田 沙耶/SAYA KUBOTA

アーティスト。1987年、茨城県生まれ。筑波大学芸術専門学群構成専攻総合造形、東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画修士課程、東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻油画研究領域卒業。日々の何気ない光景や人との出会いによって生まれる記憶と言葉、それらを組み合わせることで生まれる新しいイメージやかたちを作品の重要な要素としている。焦がしたトレーシングペーパーを何層も重ね合わせた平面作品や、遺物と装飾品を接合させた立体作品、さらには独自の装置を用いたインスタレーションなど、数種類のメディアを使い分け、ときに掛け合わせることで制作を続ける。個展「Material Witness」(日英大和基金)や、アートプロジェクト「漂流郵便局」(瀬戸内国際芸術祭2013)など、グループ展多数参加。著書『漂流郵便局』小学館。