アートで挑む、見えないけれど大切なもの【NPO法人インビジブル マネージング・ディレクター 林曉甫】

12月15日号

「目に見えない(invisible)」という意味の法人名に、実はとっつきづらい印象を抱いたことを記憶している。しかしインタビュー当日、訪れた日本橋小伝馬町のオフィスは明るく温かで、迎えてくれたマネージング・ディレクターの林曉甫(はやし・あきお)さんもオフィスを体現したような佇まいだった。

なぜインビジブルなのか。なぜ林さんが町の課題に取り組むのか。その時、アートに何を期待するのか。実体験も織り交ぜながら、”インビジブルなもの”の輪郭を描き出すようにお話をしてくれた。

見えないものを可視化し、新しい形を与えるのがアート

林さんは、立命館アジア太平洋大学(以下、APU:Ritsumeikan Asia Pacific University)在学中より、町づくりに関わる活動を続けてきた。大分県別府市で開催された「混浴温泉世界」や、鳥取県内各所で展開された「鳥取藝住祭」。東京都とアーツカウンシル東京などが主催する「六本木アートナイト2016」では3つの企画を担当し、「KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭」ではアーティストのヴェンザ・クリスト氏の新作《うつろ船ミニ博物館》のプロジェクトマネジメントに携わった。

NPO法人インビジブルを設立したのは2015年。「リライトプロジェクト」を始めとしたアートプロジェクトの設計だけでなく、教育プログラムの展開も手掛けている。

インビジブルの活動にとって、「見えない(invisible)」はひとつのアイデンティティだと林さんは言う。

インビジブルで作成した9枚綴のカードの一部。「ギフト」と呼ばれ、1枚1枚にインビジブルの理念が書かれている。

「アートは人の感情や場所の記憶など、見えないものを可視化して、この世の中に新しい形を与え続けることができると考えると、アートは必ずしも絵や彫刻という形状にまとまらなくていい。たとえば地域創生のプロジェクトに取り組むとき、あるいは教育プログラムを創るときにも、見えないものを可視化しようとする姿勢(アートという行為)は、社会に対する大切なあり方のひとつだと思っています」

とすると、行為であれ、作品であれ、アートは目的ではなく手段なのだろうか。林さんに尋ねると、迷わず「手段です」と頷いた。

考えることがありすぎる、この国から離れよう。

1984年に東京都新宿区で生まれ、都内の小学校、中学校に通った。学級崩壊が社会問題となりはじめた時代だった。校内にもそのようなクラスはあったというが、林さん自身はスポーツが得意な少年として育つ。小学校では野球で世界大会に出場、中学生の時はバレーボールで全国大会を経験した。スポーツ推薦の話もあったが、一般受験で高校に進学した。

高校2年の後半、両親が離婚することになった。まもなく父親が家を出ていくこととなり、その時初めて、父親が台湾の出身であり、沖縄で帰化し日本国籍を取得していたことを聞かされる。

「両親の離婚はもちろん僕には不幸でした。しかし国籍の話には、それ以上の衝撃を受けました。もし時代が違えば自分はハーフだったのか。いや、戦時中の日本が台湾を占領していた時代なら、紛れもなく日本人だ。そう考えると日本人って何なんだろうって」

これまで疑いもしなかった問題に直面し、同時に、進学についても決断を迫られる時期だった。

「考えることがありすぎる。これは逃げたい。この国から離れよう」

交換留学プログラムを利用して、高校生活最後の1年間をメキシコで過ごすことにした。

「メキシコを選んだ理由は、テレビでみて『自由そうでいいな』と思ったから。スティーブ・ジョブズの『Connecting The Dots(点と点をつなげ)』ではありませんが、振り返ってみると、メキシコに行っていなかったら、僕は今こんな仕事をしていなかったと思います」

言語の壁が、インビジブルな問題をつきつけた

メキシコの南部に位置するオアハカ州。先住民族伝来の豊かな文化が残る地域だ。メキシコの事実上の公用語はスペイン語であり、日本語が通じないことは留学前から分かっていた。しかし、英語もほとんど通じない環境は想定外。

「ショックでしたね。普通の高校生でしたから、スペイン語なんて勉強してきていませんでした(笑)」

現在の活動につながる体験をしたのは、山の中で開催されたイベントに足を伸ばしたときだった。ストリートチルドレンと思われる5、6歳の少年が、「飴を買ってくれ」と話しかけてきたという。

メキシコ留学時代。林さんは、2列目左から4番目。

入学から数カ月がたち、片言でスペイン語を話せるようになっていた林さんは「買うかわりに、君の話を聞かせて」と持ちかけた。

しかし少年に、言葉が通じない。同行していた友人の助けをかりて分かったのは、林さんのスペイン語に問題があったのではなく、少年が先住民族の言語しか話せないということだった。

たしかにメキシコには、政府公認のものだけでも70近い先住民族の言葉がある。そうは言ってもメキシコは、スペイン本国をおさえ世界一スペイン語人口の多い国だ。

「地球の反対側からたった数カ月前にこの国に来たばかりの僕が、片言でもスペイン語を話せるようになっている。しかし、この国で育った男の子がスペイン語を喋れない。そのことにショックを受けました」

「言語の習得には、ある種の社会環境や権利が必要なのだと初めて実感しました。そして自分は、中学、高校と学ぶ機会を与えられながら、なぜもっと一生懸命に勉強しなかったのだろう、と。社会問題を意識したのはこれが最初だったと思います。初めて自分から、学びたい。学ぼう。大学へ行こう。と思えました」

同じ留学プログラムの参加者から、帰国の機内で「別府に面白そうな大学ができている」とAPUを紹介され、興味を持った林さんは進学を決める。

自分の立つ場所に目を向けたAPU時代

外国人留学生の割合が極めて高いことでも知られるAPU。林さんは、国際貿易や貧困格差などの社会問題を学んでいた。しかしそのうちに、安全な場所に身をおきながら「正義とはなにか?」といった話をすることに疑問を抱き、無力感さえ覚えるようになった。

「そして今、自分が立っている場所にも、まだ見えていない課題があるのではないか」

目線を変え、別府という町のために動き始めた。町のボランティアに参加し、地元の旅館経営者に話を聞く機会をもった。別府市を訪れる観光客の減少という課題と向き合い、移動式カフェで地域に馴染んでいった。

当時の経験から学んだことがある。それは現在のNPO法人インビジブルの活動の根幹となっている、「大切なことは目に見えない」という考え方だ。

「地域という場に向き合いながら展開するアートプロジェクトは、その町特有の土壌、その地域に積み上げてきた礎とのつながりをつくることが大切です。建物でも基礎工事は大切で、見えないところに大切な部分がある。にも関わらず、どこかでプロジェクトが成功すると、その表層的な部分だけを持ち出し、別の地域で展開しようとすることがある。それでは本質的には成功しません」

「場所が違えば気候も違い、住んでいる人も違います。町にも個性があります。同じように見えても、よく見れば違いしかない。教育プログラムも、フレームは同じだとしても毎年入ってくる人が違えば、毎年別ものに変わります。見えないけれど大事なもの、それはたしかに存在する。そこの価値と向き合う姿勢は、今でも法人が活動するときの根幹となっています」

その都度考え、可能な限り最高のものを

林さんの活動を振り返ると、「町」「アート」「学び」といったキーワードが頻出する。しかし林さんは、自身のことをアートの世界の人間ではないという。アートと接点をもったのも意外に遅く、別府で町づくりの活動を始めてからのことだった。

大学3年生のとき、地域での活動の幅を広げるため助成金を得るために、大分県の事業コンペに参加。そこで出会ったのが、NPO法人BEPPU PROJECT代表、アーティストの山出淳也(やまいで・じゅんや)さん。山出さんからの働きかけもあり、BEPPU PROJECTの活動に関わることになる。

「僕は『アートはツールだ』考えています。だからこそ対峙するアーティストたちとは、良い作品を創っていかないといけないと思っています」

林さんは、アート作品を“美味しい料理”に例えて続ける。

「カップルが『美味しい料理を食べに行こう』とレストランに行く時、二人にとって美味しい料理を食べるよりも大事な目的、『美味しい料理を食べて、二人の良い関係を育みたい』という思いがあるはずです。出てくる料理が、ものすごく美味しいかものすごく不味いか。それによって二人の関係は変わりかねない。『アートを観にいこう』にも同じことが言えます」

「世の中に新たな関係をつくりだしていこうとするならば、その都度考えて、可能な限り最高のものを提供していかないといけません。そのためにも美味しい料理、納得のいくアート作品ができたと、自分たちで勝手に満足してはいけない。なぜなら良し悪しは、お客さんが決めることだからです」

「そこでアーティストとプロジェクトをやるときは、アーティスト個人の独善的な発露を創るだけでなく、そのアーティストの存在によりどんな変化が生まれるかを意識的に想像します。そして想像しながら、アーティストが100%、120%の力を発揮できるような環境づくりをサポートすることが僕たちの仕事の大切なところです」

あらゆる領域にアートを、すべてのチームにアーティストを

インビジブルは、現在、次のステップへ向けた事業の再編成の時期にあるという。そこで林さんが注目しているのが、クリエイティブ・プレイスメイキングだ。

クリエイティブ・プレイスメイキングは、近年、都市計画や地域のコミュニティ開発において認知度が高まりつつあるキーワードだ。あらゆる領域にアートを加える試みで、アメリカ国内ですでに多くの事例がある。「町にアート作品を展示しよう」という表面的な話とは一線を画し、町づくりのメンバーにアーティストを、都市計画の要素に文化芸術を織り込むことで、新たなアウトプットを期待する動きと言える。

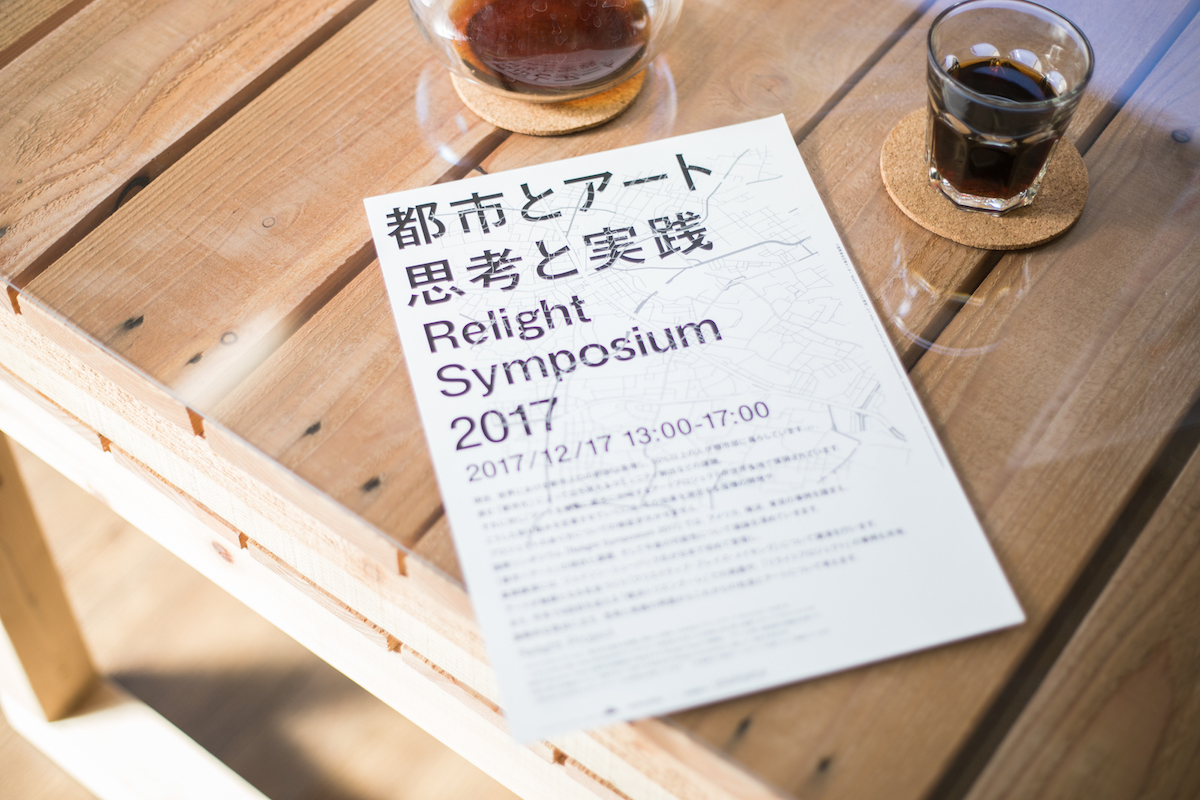

インビジブルは、2017年12月17日にクリエイティブ・プレイスメイキングについてのシンポジウムを開催。

「アートが社会を動かすというとき、我々が現場に入って何かをするより、国会議員にアーティストがいるとか、水道局にアーティストがいるとか。その方が、社会に新しい変化が産まれる可能性は高くなる気がしませんか?」

「ただしインビジブルとしては、クリエイティブ・プレイスメイキングをそのまま日本に持ち込むのではなく『学ぶこと』を軸にしたプロジェクトを展開することを考えています」

「学ぶこと」への動きは、すでに始まっている。

たとえば、東京都とアーツカウンシル東京と共催している「Relight Project」の一環として「Relight Committee」を運営している。

Relight Committeeの様子 撮影:丸尾隆一 ©Relight Project

ドイツの現代美術家ヨーゼフ・ボイスが提唱した「社会彫刻」※という概念に着想を得て、「社会彫刻家」(造語)の排出を目指した社会人向け講座を開催しているのだ。

六本木ヒルズ・けやき坂通りのパブリックアート《Counter Void》は、東日本大震災をきっかけに、作者である宮島達男さん本人の手により一度は消灯された。その作品に新たな意味を与え、毎年3月11日〜13日の3日間限定で再点灯するRelight Daysも「Relight Project」の一環だ。

※社会彫刻・・・「あらゆる人間は自らの創造性によって社会の幸福に寄与しうる、すなわち、誰でも未来に向けて社会を彫刻しうるし、しなければならない」という呼びかけ。

《Counter Void》周辺の六本木 撮影:丸尾隆一 ©Relight Project

2011年3月に発生した東日本大震災の影響により閉鎖し、2018年4月より再開することになった富岡町立小学校・中学校 富岡町内校(福島県双葉郡富岡町)ではアクションプランを制作。インビジブル共同設立者でクリエイティブ・ディレクターを務める菊池宏子さんが富岡町教育振興計画検討委員会(通称:富岡町のまなびを考える会)の委員長として携わり、「コミュニティの拠点となる学校」づくりが始まったところだ。東京電力福島第一原発事故に伴う避難指示が解除された地域での学校再開プロジェクトとなる。

「アートには、一般化されたモノの見方や考え方に違う視座を与えられる力があると思っています。それがアートの本質であり、それをどれだけの強度でやれるか、という話ですから、そのために僕らは良いアーティスト、良いプロジェクトを提供していかなくてはという責任を感じています」

林さんはこれからも、その町、そのコミュニティが根ざす見えない基礎を見据え、見えなかった課題を可視化していくのだろう。

一通りのインタビューが終わったところで、林さんは分厚いファイルを取り出した。

Relight Projectのワークショップをきっかけに宮島さんの作品に触れた港区の小学校の先生が、心に起きた変化を生徒に共有し、小学生たちがさらに自由なクリエイティビティを重ねたフィードバックのファイルだった。

「これなんて、宮島さんの作品ともRelight Daysの主旨とも、根本的に意味が変わっちゃっていますよね! こうした反応をみていると、アートが気づきの装置にはなりうることを実感します。アートの持ちうる多様な意味があるがゆえに、受け取った人の中でそれぞれの意味を内発していくんですね」

林さん自身も、2009年、イギリスのテートモダンでまさに「自身の中で意味を内発」する体験をした。きっかけとなったアート作品は、ポーランド人作家ミロスワフ・バウカによる《How it is》。

「会場には、巨大なコンテナボックスがあり、その真っ暗な箱の中に入っていくという作品です。会話を禁止された暗闇の中で、恐怖心や感覚が研ぎ澄まされていくのを感じました」

「とはいえ結局何も起こらないまま突き当りの壁にたどりついてしまい、『なんだ、何もないのか』と振り向いたとき、入口からの光が目に飛び込んできました」

「出入口を背中にしていて気がつかなかったのですが、外の明かりが逆光で入ってきて、めちゃくちゃきれいだったんです。仕組みとしても面白くて、暗い中でも来場者同志がぶつからなかったのは、逆光で見えている人たちが、入ってくる人をよけて歩いていたからだったんです」

作品には、ユダヤ人が強制収容所に運ばれた時のトラックや、ワルシャワのユダヤ人隔離地域の入口などの意味があり、歴史やその土地に紐づけられていた。林さんはそれを知った上でもなお、振り向いた瞬間の光の美しさが忘れられないという。

「計画してできることではないかもしれません。でも、あの時の感情を大切にしたいと考えています。個人がアートと出会ったとき、君はどう思ったの? 君はそこに、何の言葉をのせるの? と聞きたい。そういうところに興味があります」

「そのためにもアーティストとプロジェクトに取り組むときに気をつけるのは、アーティスト個人の独善的な発露を創るだけでなく、そのアーティストがいることでどんな変化が生まれるのかを想像しながら計画することです。アーティストが100%、120%の力を発揮できるような環境づくりをサポートするのが、僕たちの仕事の大切なところかなと思っています」

kakite : 塚田史香/ photo by Yuba Hayashi / Edit by Asami Matsumoto

林 曉甫/Akio Hayashi

1984年東京生まれ。立命館アジア太平洋大学アジア太平洋マネジメント学部卒業。卒業後、NPO法人BEPPU PROJECTに勤務し公共空間や商業施設などでアートプロジェクトの企画運営を担当。文化芸術を起点にした地域活性化や観光振興に携わる。2015年7月にアーティストの菊池宏子と共にNPO法人インビジブルを設立。

International Exchange Placement Programme(2009, ロンドン)、別府現代芸術フェスティバル2012「混浴温泉世界」事務局長(2012, 別府)、鳥取藝住祭総合ディレクター(2014,2015, 鳥取)六本木アートナイトプログラムディレクター(2014~2016, 東京)、 Salzburg Global Forum for Young Cultural Innovators(2015, ザルツブルグ)、女子美術大学非常勤講師(2016, 東京)

取材フォトギャラリー